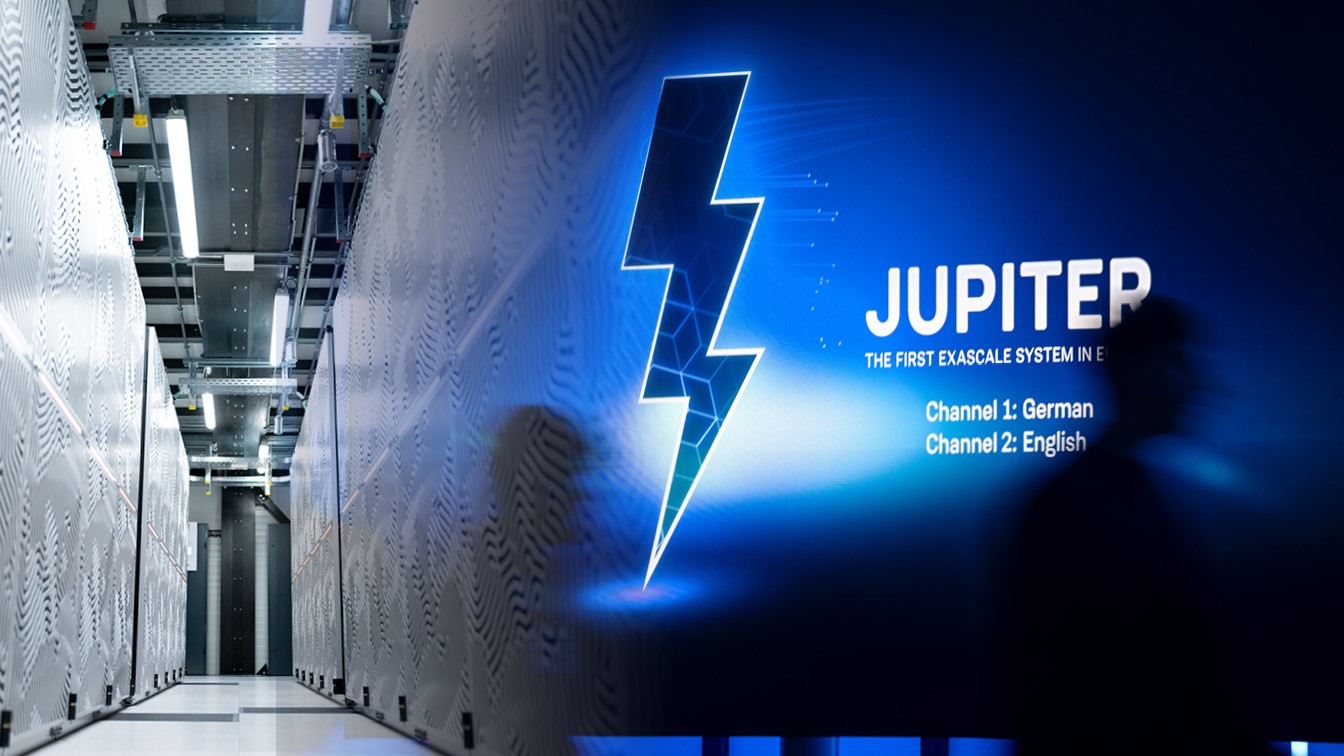

Jupiter kann mehr als eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Das entspricht einer Leistung von einer Million Smartphones, die gleichzeitig verwendet werden. Damit landet er auf dem vierten Platz der schnellsten und leistungsfähigsten Computer der Welt. Einige Supercomputer von staatlichen oder militärischen Einrichtungen sind jedoch nicht im Ranking enthalten, da es den Computerbetreibern frei steht, daran teilzunehmen. 500 Millionen Euro kostet der 80 mal 40 Meter große Supercomputer, der für Spitzenforschung eingesetzt wird.

Simulation von Klimamodellen, Forschung im Bereich Chemie und Weltraum

„Jupiter“ kann KI-Modelle mit großen Datenmengen trainieren und soll unter anderem für die Simulation von Klimamodellen, für die Chemie- und Weltraumforschung genutzt werden. Generell kann der Supercomputer überall dort eingesetzt werden, wo es um große KI-Modelle geht. Ziel ist, dass sich viele Unternehmen, Start-Ups und Entwickler in Jülich ansammeln, die neue Ideen zur Arbeit mit Künstlicher Intelligenz mitbringen.

Energieverbrauch im Fokus

Mit dem Supercomputer „Jupiter“ könnte Europa unabhängiger von anderen Regionen werden und eigene KI-Systeme benutzen. In puncto Energieverbrauch ist er aktuell der effizienteste der Top Supercomputer und besetzt Platz eins auf der Green500-Liste. Diese listet die energieeffizientesten Supercomputer nach ihrer Leistung pro Watt auf. Ein Teil der erzeugten Abwärme soll zur Beheizung des Forschungszentrums genutzt werden und den erhöhten Stromverbrauch ausgleichen.

KI-Zentrum Jülich

Entwickelt wurde „Jupiter“ in Zusammenarbeit des Jülich Supercomputing Centre und EuroHPC Joint Undertaking. Das System wird von ParTec und Eviden bereitgestellt und ist mit rund 24.000 GH200 Grace Hopper Superchips von NVIDIA ausgestattet. Diese ermöglichen die enorme Rechenleistung des Supercomputers. Seit der Gründung im Jahr 1956 ist das Forschungszentrum Jülich eine internationale Einrichtung zur interdisziplinären Forschung in den Bereichen Information, Energie und Bioökonomie. 7.571 Mitarbeitende, darunter etwa 3.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, arbeiten an Forschungsinfrastrukturen, Elektronenmikroskopen und Supercomputern.